Registros antigos mostram que os povos indígenas originários das Américas viviam sem discriminação de gênero ou orientação sexual. Ainda hoje é possível identificar marcas desse passado

de mais de 500 anos entre os indígenas, mesmo que o país carregue o título de lugar onde mais ocorrem crimes LGBTfóbicos no mundo

.

A sigla LGBTQIA+, que vem sofrendo alterações não oficiais [mas não menos legítimas] nas últimas décadas

, é apontada por alguns ativistas com mais de 14 elementos, que estariam representados pelo “mais”, que aparece ao final. Dentre os símbolos, o número 2 se destaca no conjunto de letras para representar a categoria “dois-espíritos” [two spirits]. O termo é utilizado atualmente por indígenas nativos norte-americanos para descrever os ameríndios que desempenham um dos muitos papéis de gênero mistos que é possível encontrar nas tribos nativas do país.

O termo foi instituído e aplicado pelos próprios ameríndios LGBTQIA+ e pode não se encaixar na realidade das diversas tribos nativas do Brasil. Mesmo assim, a diversidade de gêneros também é uma realidade entre os povos que vivem aqui.

O coordenador do Núcleo de Estudos sobre Etnicidade da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Renato Athias, explica que a noção de espírito que há no Brasil não cabe para os povos indígenas porque está baseada em fundamentos cristãos

. “Entre os índios com os quais eu trabalho, não é possível falar de espíritos, por exemplo. Para eles, existem três situações ou substâncias que o corpo humano se coloca, a sexualidade é uma delas, mas não é a mais forte, depois a ideia de um bem-estar e também uma ideia de desequilíbrio. Tudo o que entra e sai pela boca e pelos orifícios tem um significado. Algo que, muitas vezes, não é compreendido na sociedade ocidental”, afirma.

“Porque não três ou quatro espíritos? Cada povo indígena tem seu entendimento e relação com o que poderíamos chamar de espíritos, mesmo essa ideia de espírito sendo algo fora da realidade indígena, sobretudo do ponto de vista das mitologias”, completa Athias.

Ainda assim, o pesquisador ressalta a existência de mitos indígenas que ajudam a perceber que existem, entre eles, mais de dois gêneros, mais que “homem” e “mulher.

“A ideia de [apenas] dois sexos é completamente ocidental. Masculino e feminino fazem parte de uma série de criações que foram colocadas dentro das sociedades. Em certos mitos indígenas, há várias situações em que essa diferença entre masculino e feminino deixa de existir ou se torna uma forma diferente de olhar essas relações sexuais definidas entre um e outro. Podemos dizer que não são só existem dois, mas três, quatro sexos, se analisarmos bem”, afirma o antropólogo.

Perceber essas outras formas de ser e existir podem ser dificultadas por algumas questões. A primeira delas é a influência de outras culturas, a partir da colonização europeia. Para Athias, nos últimos 521 anos de contato com outros grupos sociais, muita mudança aconteceu nos modelos de organização social e na forma de pensar das sociedades indígenas.

“Os povos indígenas originários evidentemente têm uma continuidade histórica nos povos indígenas atuais aqui no Brasil, mas não são os mesmos. As identidades de gênero sempre foram respeitadas entre os grupos indígenas e sempre serão. Contudo, à medida que determinado povo esteja mais fortemente cristianizado [como consequência da colonização], hoje pode haver um outro tipo de relação”, opina o professor.

“A ideia de desrespeito e de tornar as relações sexuais um pecado vêm muito da ação cristã missionária em relação a todos os povos. A doutrina cristã em relação ao corpo foi terrível, condenando inclusive muita gente à fogueira, muitas vezes porque as pessoas modificavam seus corpos, produziam fórmulas com o próprio corpo”, acrescenta.

Outro motivo que dificultaria a percepção da existência de outros gêneros seria a tradução e a própria pesquisa sobre esses grupos, que muitas vezes podem ser enviesadas pelo olhar judaico-cristão de que estuda.

“Nas sociedades indígenas, é possível encontrar alguns elementos de sexualidade e gênero que não fazem parte do conjunto [de conhecimentos] ocidental e, com isso, eles não são vistos. O conhecimento indígena é traduzido para nós. Então, há vários antropólogos e pesquisadores, homens e mulheres, que não perceberam certas relações e os diferentes sexos em determinado grupo que estavam estudando simplesmente porque o seu olhar não era possibilitado a essa direção, a essa perspectiva. Para entender como o corpo funciona e como é a organização social dentro de uma sociedade indígena, é preciso limpar a perspectiva cristã”, afirma Renato Athias.

A sexualidade também é encarada pelos povos indígenas de forma mais simplificada e, de forma geral, não há estruturas fortes do machismo, baseado em papéis ou funções destinados socialmente aos gêneros.

“Para as sociedades indígenas, a orientação sexual não é algo tão complicado como é para a sociedade ocidental. A arqueologia tem colaborado muito com a antropologia, no sentido de podermos perceber as diversas formas [existentes]. Por isso, hoje, é possível estudar melhor essas questões”, comenta o professor.

“Em geral, não existe hierarquia ou poder ligado a identidades de gênero entre os povos indígenas. As relações sociais e de parentesco costumam ser extremamente muito bem resolvidas – inclusive nas formas de prescrição dos casamentos ou para não-casamento, que é uma relação muito importante para os povos indígenas e para a reprodução social”, enfatiza.

No livro “São Tibira do Maranhão, 1614-2014, Índio Gay Mártir”, o professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e fundador da organização não-governamental Grupo Gay da Bahia (GGB) Luiz Mott resgata a história do primeiro índio gay, como descreve, a ser assassinado no Brasil como mártir em 1614. Até hoje, esse é o registro mais antigo de homofobia no país.

Entre os tupinambás, a palavra tibira é destinada para índios que se relacionam sexualmente com outros índios do mesmo sexo. O frade capuchinho francês Yves D'Évreux descreveu um dos tibira em seu diário “Viagem ao Norte do Brasil feita nos anos de 1613 e 1614”, dizendo que, por fora, era “mais homem”, mas que era “hermafrodita”

e tinha “voz de mulher”. Para ele e os colonizadores, isso já caracterizava o pecado de sodomia contra Deus e já justificava qualquer punição.

Para servir de exemplo para outros índios e mesmo homens brancos de que a sociedade cristã não tolerava a “sodomia” no Brasil, um desses índios tibira, batizado como Dimas – referente a São Dimas, o bom ladrão que teria morrido na cruz ao lado de Cristo – foi capturado, amarrado pela cintura em um canhão e executado – como relata Luiz Mott no livro “A Inquisição no Maranhão".

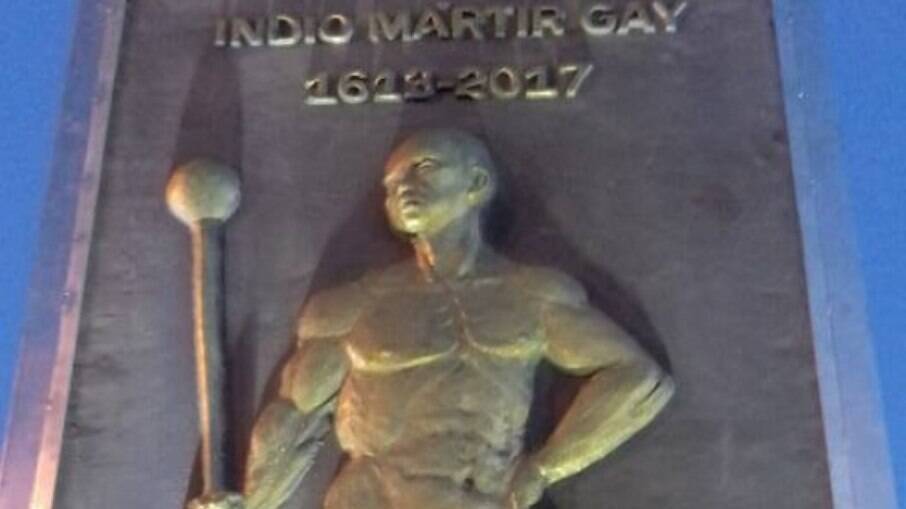

Hoje, Tibira, como ficou conhecido, tornou-se símbolo da luta por direitos da comunidade LGBTQIA+ brasileira. Em 2007, inspirou o documentário "Tibira É Gay", de Emílio Gallo, que mostra a realidade contemporânea de índios gays (veja abaixo). A partir de 2014, o GGB passou a defender a canonização de Tibira, que caso fosse aceita pelo papa, seria o primeiro santo gay da história. Em 2016, Tibira ganhou um monumento, em formato de lápide, na Praça Marcílio Dias, no centro de São Luís (MA).

Nas redes sociais, a página “ Indígenas LGBTQ

” reúne publicações com histórias atuais de pessoas não heterossexuais e nem cisgêneros de várias tribos brasileiras e afirma: “Não somos um erro, não somos pecado, somos filhos, filhas e filhes da natureza e ela não erra. Que possamos continuar vivendo e aprendo que o amor e o respeito é o que precisamos. Somos Tibira e a colonização não pode mais nos matar”.