O comunicólogo Lucas Raniel, 29, recebeu o resultado positivo do teste reagente para HIV em dezembro de 2013. A reação foi de desespero e medo, já que pensou no diagnóstico como uma espécie de sentença de morte. Lucas não só achou isso como tentou encurtar o caminho: logo depois de saber o resultado, ele tentou suicídio.

“A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: ‘Quantos meses de vida eu tenho?’. As primeiras memórias que vêm são daquelas imagens batidas do Cazuza, do Freddie Mercury e de outras pessoas famosas que morreram em decorrência da Aids. O pensamento e a sensação de morte andam em conjunto constantemente até para quem entende que o HIV não é mais um bicho de sete cabeças”, conta Lucas.

Lucas é um das 920 mil pessoas que vivem atualmente com HIV no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde. Esse número representa 2,4% do dado mundial atual. Segundo a Unaids Brasil, são 37,6 milhões de pessoas com HIV em todo mundo. O mesmo órgão aponta que, anualmente, 1,5 milhão de pessoas novas são infectadas a cada ano.

No ano de 2021, a pandemia do HIV completou 40 anos. Ao longo destas décadas, diversos avanços biomédicos e sociais foram registrados em prol da vida de pessoas com HIV. Mesmo assim, a doença é marcada por preconceitos e pela falta de informação . Apesar do Brasil ser considerado referência em tratamento, a criação de políticas complementares tem sido impactada pelo conservadorismo político e social.

Diante desse panorama, levou alguns anos até que Lucas passasse a entender a sorologia dele e que, com os cuidados corretos, seria possível viver uma vida saudável e funcional tendo HIV. Dois anos depois de descobrir o diagnóstico, em 2015, ele decidiu tornar a informação pública.

“Fui contando para um amigo aqui, uma amiga ali, para um crush ou outro. Acabou virando uma fofoca dentro da comunidade gay de Ribeirão Preto, onde eu morava. Foi assim que decidi colocar a cara a tapa na internet, para isso deixar de ser uma fofoca”, lembra. O processo até se tornar uma pessoa conhecida foi rápido. Pouco depois, Lucas foi convidado pelo jornal local para falar sobre HIV. Menos de um ano depois, ele foi chamado para participar do “Altas Horas”, da TV Globo.

Viver com HIV mudou diversas questões da vida do comunicólogo. “Me coloquei em situações para conhecer pessoas e comportamentos. Isso também melhorou minha relação com minha saúde. Me considero uma pessoa muito mais saudável e de bem com a vida, para falar a verdade”, diz.

Lucas conta que faz parte da rotina receber relatos de diversas pessoas, o que fez com que ele aprendesse muito sobre a doença. Já que ele se propôs a informar, ele também estudou terminologias e está sempre se atualizando sobre o assunto. Hoje, no Instagram, ele soma 63 mil seguidores; mas, além do reconhecimento, também vieram os haters. No entanto, Lucas diz que causar incômodo é o que pode fazer com que as pessoas se questionem.

“Falar de HIV abertamente mudou muito a minha vida e a maneira como me comporto, socialmente falando. É muito bacana o que faço, mas a pessoa precisa estar muito bem com sua sorologia e entender que os comentários ruins podem aparecer quando você sair da bolha”, diz.

Quebrando o silêncio com arte

O artista social, diretor, roteirista e apresentador Alberto Pereira Jr., 34, marcou uma consulta médica em setembro de 2009 após sentir um caroço no corpo. Foi quando recebeu o diagnóstico de HIV; no entanto, o vírus foi descoberto no início e foi classificado como indetectável. Na época, a orientação era continuar o acompanhamento médico sem antirretrovirais e tendo uma rotina saudável.

“Quando eu descobri minha sorologia positiva, eu tive duas saídas: me abater ou me cuidar. Nunca me abati porque nunca nenhum dos meus se permitiram a fazer isso. Foi duro. Eu já cuidava de mim antes, mas vi que precisava me manter saudável em primeiro lugar”, se recorda. Alberto teve receios derivados do desconhecimento e do pouco desenvolvimento científico da época.

No entanto, ele nunca associou a vida com HIV com a infelicidade. “Já tinha consciência e informação de que a narrativa era de vida, não de morte. Não deixei que o HIV fosse uma barreira para minha felicidade. É claro que depois do diagnóstico eu me recolhi afetivamente para entender o que estava acontecendo. Tínhamos apontamentos de que indetectável é intransmissível na época, mas os estudos não estavam concluídos”, diz.

O medo era muito mais relacionado ao preconceito do que a doença em si. Alberto guardou o diagnóstico em segredo por dez anos, exceto por familiares próximos e poucos parceiros. O direito de resguardar informações envolvendo a sorologia é assegurado pelo PL nº 7658/14, que proíbe divulgação de condições de saúde em diversos âmbitos. Essa ação foi movida principalmente pelo preconceito dentro do mercado de trabalho.

Alberto defende o direito de manter a sorologia positiva como assunto privado. “Uma pessoa que tem diabetes não precisa sair gritando que é diabética. Ninguém deveria precisar gritar características suas ou ser julgado por isso”.

No entanto, com o tempo, o artista foi evoluindo e amadurecendo a ideia de “se assumir” uma pessoa com HIV para a sociedade. Na época, ele trabalhava em um dos veículos de comunicação mais importantes do país e era reconhecido profissionalmente. O medo profissional era muito presente também por ele ser uma de poucas pessoas pretas a trilhar uma carreira jornalística

“Fui sentindo cada vez mais que eu precisava tirar isso de dentro de mim, principalmente por me considerar um artista social e usar meus marcadores sociais como matéria-prima para minha arte. Além disso, porque eu trabalho me comunicando, contando e criando histórias”, diz.

Um dos pontos de virada para conseguir falar abertamente sobre o HIV aconteceu em 2019, quando o Governo Bolsonaro completou seis meses. “É um governo que nega saúde e direitos civis, resultado de frases de preconceito e fake news. Aquilo foi me impactando de uma forma crítica”, diz. Foi quando descobriu um workshop artístico que buscava pensar sobre o HIV na atualidade.

“Tenho um grau de ansiedade e, no primeiro dia, fui o segundo a me apresentar. Só que ao fazer isso não falei da minha sorologia porque não sabia como as outras pessoas mencionariam isso. Aquilo foi o começo. Fui entendendo práticas, pensadores, temas e assuntos que já tinha pensado, mas não mergulhei a fundo”, lembra.

O resultado desse curso foi criar um projeto artístico que se tornou importante para o fortalecimento de Alberto. Inspirado na artista performática Marina Abramović, ele criou a performance-instalação “Por Favor, Toque-me”, que pensava em como pessoas com HIV foram negadas ou impedidas ao toque afetivo pelo preconceito.

“Eu me coloquei como um corpo positivo autodeclarado com uma camiseta dizendo algumas características minhas, como ‘bicha’, ‘preta’, ‘paulistana’, ‘sagitariana’, ‘indetectável’, e ofereci meu corpo para ser tocado. Estava nervoso, porque não tinha me preparado para o que poderia acontecer. Até que uma senhora tocou meu ombro de um jeito que deixou meu corpo maleável. Fui ganhando movimento e humanidade”, conta.

“Depois outras vieram tocar minha testa, meu rosto. E a partir daquela troca de toques me senti mais humano, mais gente. Cada vez mais vivo”, acrescenta. A performance foi gravada em vídeo e foi seu primeiro registro (discreto, segundo ele) nas redes sociais sobre sua sorologia. “Causou um ótimo impacto na minha rede. Meus amigos mais próximos, que não sabiam, e várias outras pessoas que não conhecia vieram falar comigo e compartilhar suas histórias”.

Evolução dos medicamentos

De acordo com a infectologista Renata Caricol Dell’Agnolo, diretora do ambulatório para pessoas com HIV/Aids do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids (CRT-SP), a evolução dos medicamentos é um ponto-chave para o alto índice de sobrevida atualmente. “Se compararmos esses 40 anos de epidemia, tivemos grandes mudanças na evolução de tratamentos para melhorar a vida do paciente”, diz.

Durante o boom do HIV na década de 1980, não havia nenhum medicamento que pudesse conter a evolução para a Aids. Isso resultava em longas internações e uma alta taxa de mortalidade. Além disso, era recorrente o desenvolvimento de infecções oportunistas, que se desenvolvem em quadros muito mais graves em quem possui algum tipo de imunodeficiência.

A médica explica que, em primeiro momento, a droga usada para o tratamento de HIV e Aids era a zidovudina (AZT). “Houve uma melhora pequena porque os pacientes evoluíram mal e tiveram diversas complicações. O quadro ainda evoluía para o desenvolvimento da Aids”, explica. Entre os principais efeitos colaterais da droga estão náuseas, dores de cabeça, perda de apetite e, mais raramente, menor contagem de plaquetas e anemia.

Leia Também

(Continue a leitura logo abaixo)

Leia Também

Na metade da década de 1990, surgiu a chamada terapia tripla, que combina duas drogas de análogos de nucleosídeos e nucleotídeos a uma terceira medicação, capaz de suprimir o vírus. Desde 1996, esse tem sido considerado o tratamento padrão para HIV.

Com a terapia tripla, Renata explica que houve maior taxa de sobrevivência e a melhora da qualidade de vida dos pacientes. “As doenças oportunistas foram diminuindo gradativamente e as pessoas foram melhorando. Só que a gente ainda tinha um grande problema dos efeitos colaterais dos remédios e uma grande quantidade de comprimidos para trabalhar, o que dificultava a adesão ao tratamento”, aponta.

Com o avanço da tecnologia biomédica, novos medicamentos capazes de suprimir o vírus foram surgindo e otimizando o tratamento. As novas drogas diminuíram as intercorrências, melhoraram a qualidade de vida e o número de comprimidos ingeridos é cada vez mais baixo.

“Não temos mais medicações que devem ser tomadas em vários horários, o que atrapalhava muito a rotina. As doses são tomadas de 12 em 12 horas ou em pílula única”, ressalta.

“Além disso, os pacientes não precisam comparecer ao médico ou fazer exames com a mesma frequência de antigamente. A regularidade das consultas aumentou, podem ser feitas até duas vezes ao ano”, acrescenta. Isso tudo melhora a adesão ao tratamento e o monitoramento em relação ao HIV.

Se tudo for realizado de forma adequada, o HIV pode ser tratado como uma doença crônica. Com controle e acompanhamento médico correto, a doença passa a não oferecer maiores riscos à vida da pessoa. “No início, a gente via muita gente morrendo e tendo longas internações. Agora as pessoas com HIV têm vidas dinâmicas, podem trabalhar, estudar... é vida normal”.

Os antirretrovirais não impactam de forma negativa para a vida de Alberto. “Tenho uma vida sadia e acompanho minha saúde de perto. Eu posso beber, praticar esportes, transar… a minha vida é como a média da sociedade. A medicação não acarreta em nenhum problema para o meu organismo”, conta.

Apesar de comemorar os avanços científicos e tecnológicos, Lucas reforça que o acesso ao tratamento adequado não é realidade para todas as pessoas. “Tem quem não tenha um prato de comida, um copo d‘água e acesso ao saneamento básico. Os processos podem ser um pouco mais complexos. Então, também temos que entender essas fissuras sociais”, diz.

Alberto concorda que existe um abismo social que não permite que o acesso aos tratamentos seja igual para todas as pessoas. Ele usa o próprio caso como exemplo. “Eu posso pegar um metrô, um ônibus ou um carro para ir buscar meus antirretrovirais em um intervalo no horário de trabalho. Eu tenho essas possibilidades que muitas pessoas, infelizmente, não têm”, pensa.

Lucas explica que essa questão reforça as circunstâncias que vitimam mais pessoas negras e trans do que pessoas brancas e cis. Dados divulgados em dezembro de 2020 pelo Ministério da Saúde apontam que, naquele ano, cerca de 61% das mortes por Aids eram de pessoas negras.

“É comprovado que a maior parte do público que morre é preto, periférico e LGBT, com foco em mulheres trans e travestis. Por esse dado, conseguimos constatar que quem morre de Aids está vulnerável ao racismo, ao machismo e a LGBTfobia”, acrescenta Lucas.

Preconceito ainda existe

“Se você perguntar para alguém qual seria a reação dela ao pegar um diagnóstico reagente ao HIV, tem até quem faça o sinal da cruz”, diz Lucas. Para ele, o HIV é pensado por uma lógica moralista e religiosa repleta de estigmas e culpa. Diante dessa mentalidade, ele considera compreensível o motivo pelo qual muitas pessoas com HIV escolhem manter o diagnóstico em segredo.

Alberto acrescenta que essa moralidade impacta nos avanços sociais em relação a diversas necessidades humanitárias. “O estigma impede que a gente se mexa mais rapidamente para erradicar o HIV, a fome e tantas outras enfermidades e violências que continuam somando a humanidade. Isso porque a gente não considera todo mundo como humano”.

Lucas afirma que os olhares tortos acabam se tornando parte da rotina. Além disso, o estigma social reforça a ideia de que quem convive com uma pessoa com HIV também tem a doença. “Sou conhecido por algumas pessoas famosas, como a Pabllo Vittar e a Gloria Groove. Quando comecei a aparecer com elas e falar sobre o assunto, muitos seguidores perguntaram se elas também têm HIV pelo simples fato de andarem ao meu lado”, exemplifica.

O preconceito fez com que Lucas passasse a selecionar as pessoas com quem convive e mantém na vida dele apenas quem se sente confortável ao seu redor. “As relações mudam um pouco, confesso. Mas, para mim, isso tudo vira estudo. Acabo analisando todos esses comportamentos da sociedade. Também requer muita terapia para entender isso”.

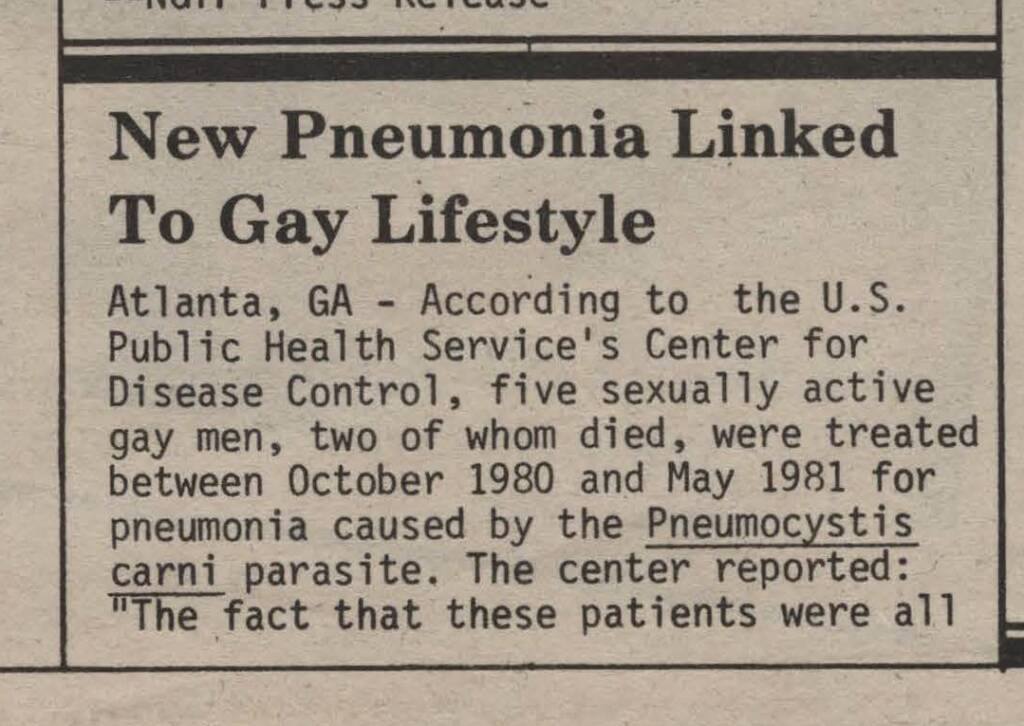

O comunicólogo explica ainda que os danos causados em relação à comunidade LGBTQIA+ nos anos 1980, devido à Aids, ajudaram a sustentar pensamentos LGBTfóbicos contemporâneos. Um grande exemplo disso eram os termos “peste gay” e “câncer gay”, usados pela mídia e por instituições governamentais para se referir à doença.

“É claro que a população LGBT é a mais exposta, mas não é porque o comportamento é de maior risco”, afirma Alberto. “Lá atrás criaram-se muitas operações de matanças de travestis e leis contra pessoas LGBTs. Essa pauta é nossa desde o princípio, mas atualmente não somos a maior população com HIV”, continua Lucas. Estima-se que 49% da população com HIV seja formada por homens heterossexuais, seguida por homossexuais (38%) e bissexuais (9,1%).

“Mesmo assim, por conta do fortalecimento do estigma de que somos a maioria, precisamos estar unidos. Sinto um apagamento por parte da comunidade LGBT, que não fala de HIV. Parece que ninguém mais quer falar porque não quer vincular a imagem de que só nós contraímos a doença. Mas temos que salvar nossa comunidade, que está morrendo”, reflete Lucas.

HIV não é sentença de morte

A maior parte das reações diante de um diagnóstico de HIV é o medo. Por esse motivo, com base em sua própria experiência, Lucas aconselha “não surtar”. “Pesquise, busque informação e não espere para iniciar o tratamento. Existem muitas pessoas vivendo com HIV no Brasil e no mundo”, aponta.

Lucas continua afirmando que, atualmente, há muito mais informações e espaços de discussão sobre o tema; além de filmes, documentários e séries que pautam questões das pessoas com HIV. Ele também aponta para o crescimento de pessoas comunicadoras e influenciadoras que abordam o HIV nas redes sociais. “Existem muitas pessoas incríveis e talentosas de vários recortes que apresentam informações de qualidade com afeto”, acrescenta Alberto.

Para o artista, é preciso entender a importância de se cuidar e seguir os protocolos de saúde. “Faça as consultas regularmente, tome seus medicamentos, coma bem, se exercite dentro de suas possibilidades”. Em segundo lugar, não é preciso “ser forte”. “Sinta toda a complexidade e essa onda de emoções conflituosas neste momento”, afirma.

Inevitavelmente, lidar com a culpa está no escopo das emoções diante do diagnóstico. “É comum a decepção por uma falha atribuída a nós, mas somos humanos. A perfeição não existe”, continua Alberto. Se cercar de pessoas amigas e buscar apoio psicológico também são pilares fundamentais. “O SUS tem acolhimento psicológico on-line e gratuito”, lembra ele.

Para pessoas que conhecem alguém próximo com HIV, Lucas reforça que culpabilizar não adianta. Portanto deve-se deixar de lado frases como “você não se cuidou” ou “você foi irresponsável”. “Esse não é o caminho. Se tivermos que culpar alguém sobre as questões de HIV e Aids no Brasil, esse alguém é o governo, o sistema e as farmacêuticas”, diz.

Por fim, Alberto afirma que as pessoas com HIV não devem se sentir na obrigação de contar o diagnóstico para as pessoas. “Primeiro se fortaleça. Infelizmente, a sociedade ainda é muito preconceituosa. Inicie o tratamento. Depois você vai descobrindo o seu caminho, seguindo sua vida e seus sonhos”, finaliza.